腎泌尿器科診療

腎泌尿器科診療

腎泌尿器とは腎臓、尿管、膀胱、尿道のことをいいます。腎臓は血液をろ過して老廃物や塩分を尿として体の外へ追い出してくれます。その尿は尿管を通って膀胱に貯留し、尿道を通過して定期的に体外に排泄されます。

腎泌尿器疾患はその尿を生成して排泄する過程のどこかに異常をきたし、頻尿や血尿などの症状が現れます。

代表的な腎泌尿器疾患

慢性腎臓病

慢性腎臓病とは、腎臓の中で血液をろ過し、尿を作る組織である「ネフロン」が徐々に壊れていく病気です。残されたネフロンが壊れたネフロンの分まで働くので、慢性腎臓病の初期では発見するのが難しいとされています。ネフロンが減り続け、最終的に本来体外に排泄される「毒素」が体内に蓄積し、「尿毒症」で死に至ります。犬より猫によく見られ、猫の死因としてはがんに続き2番目に多い病気です。

膀胱炎

細菌感染やストレスなどの原因により、膀胱内で炎症が起こり頻尿や血尿などの症状を呈する病気です。膀胱炎自体で大きく体調を崩すことはあまりありませんが、放置しておくと感染が腎臓にまでいたり腎盂腎炎(じんうじんえん)のような重大な病気を起こしてしまします。犬も猫もオスよりメスの方が尿道が太く短いので、膀胱炎を起こしやすいとされています。

尿路結石

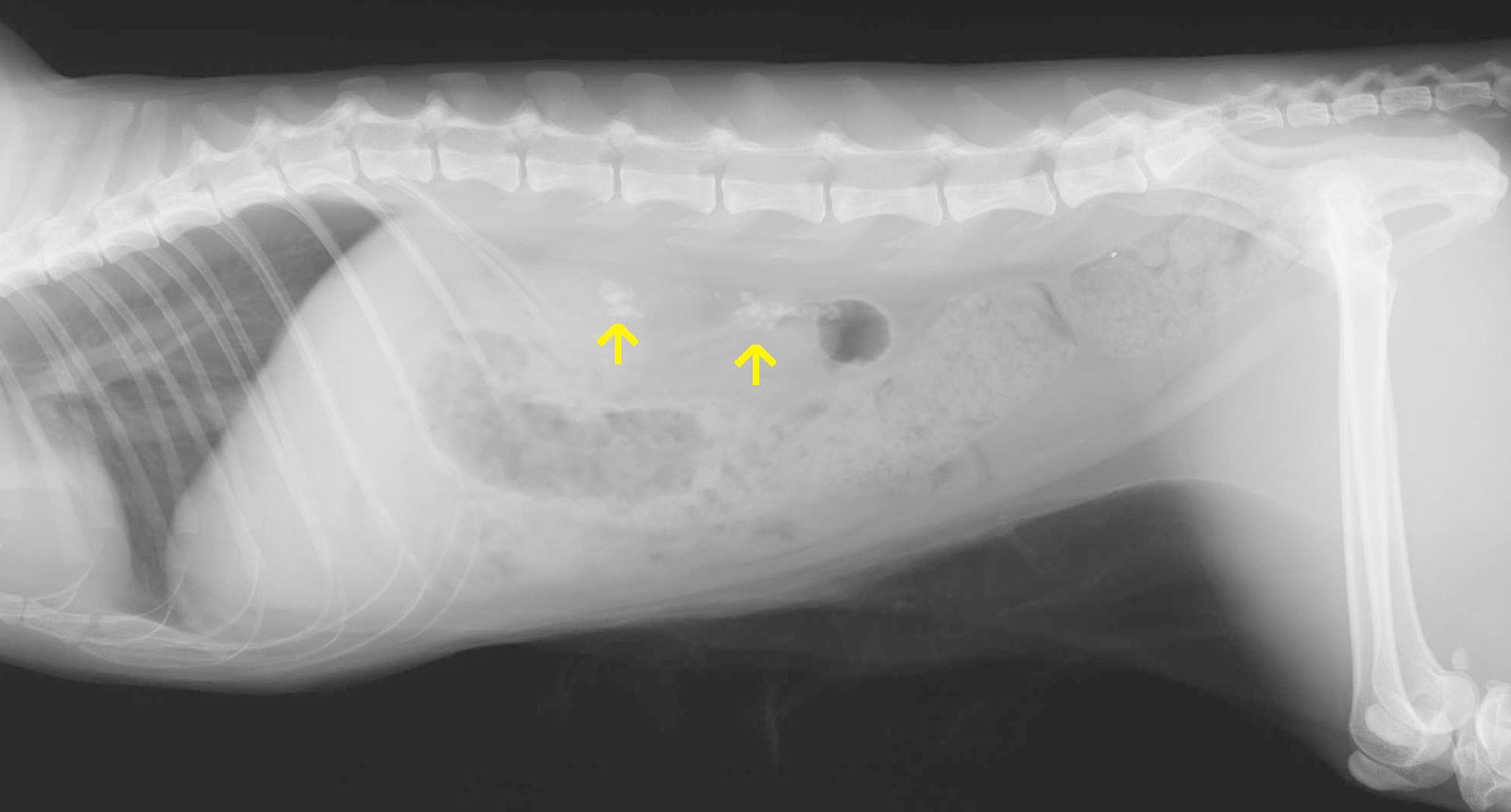

腎臓から尿道までの尿の通り道に尿中のミネラル成分が固まって結石となり、血尿や頻尿、尿が出ないなどの症状を呈します。結石が存在する場所により腎結石、尿管結石、膀胱結石、尿道結石などがあり、その場所により様々な症状を出します。

膀胱・尿道結石

腎・尿管結石

症状

普段から排尿の回数や時間、尿の色や匂いを確認しておくと、何か症状が出た時に気付きやすくなります。以下のような症状が認められたら検査や治療を受けることをお勧めします。

-

血尿

-

頻尿

-

排尿しようとしても出ない

-

多飲多尿

-

尿が漏れる

※ 特に排尿しようとしても出ない場合は、放置しておくと死に至る場合もあるので、様子を見ずにすぐに病院で診てもらいましょう!

検査

尿検査

尿検査では試験紙の色の変化や顕微鏡検査で、尿の濃縮程度や尿糖の有無、細菌の有無などを確認します。腎機能や膀胱炎を確認するための簡単ですがとても重要な検査です。

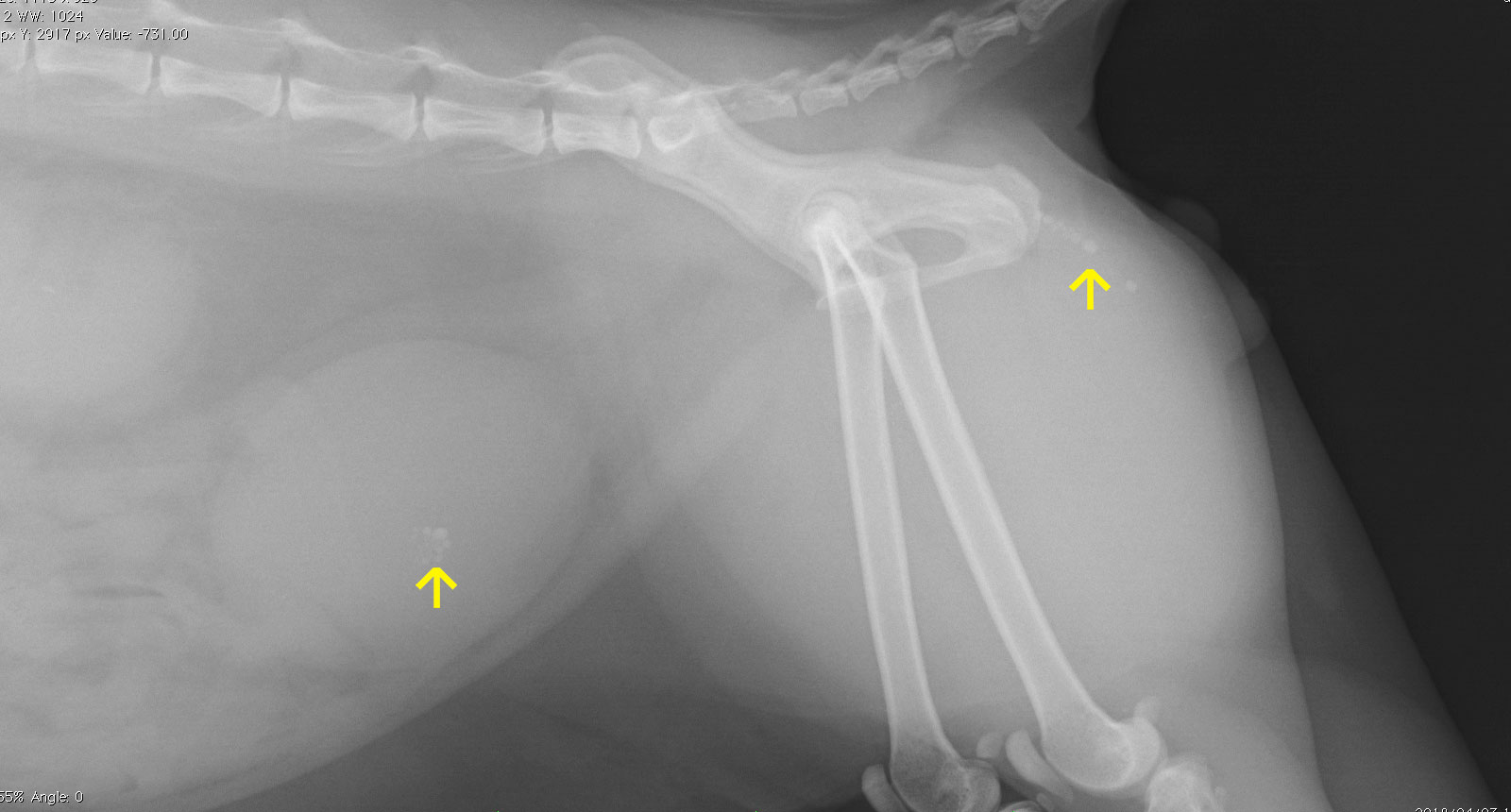

画像検査

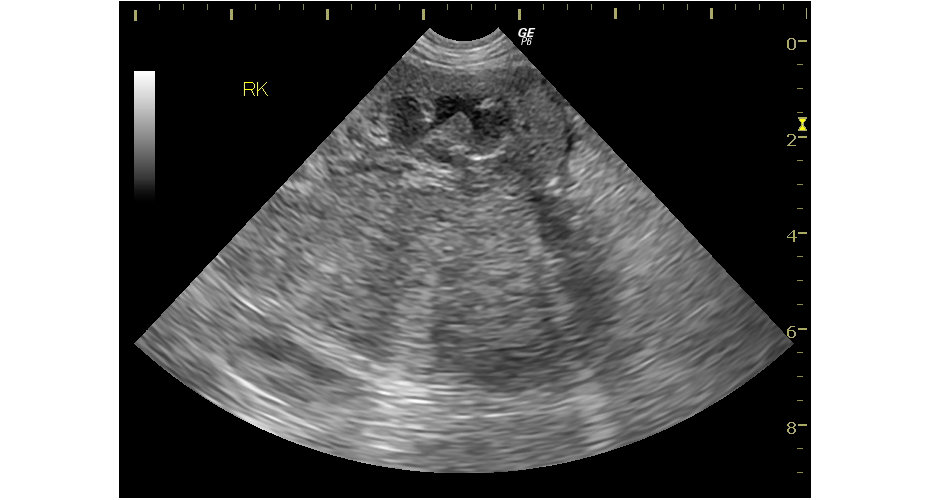

レントゲン検査や造影検査、超音波検査などの画像検査からは原因特定のための多くの情報が得られます。確定診断や治療に結びつくことが多い検査なので、腎泌尿器疾患にとっては必須の検査です。

単純レントゲン検査 (膀胱結石)

尿路造影検査(尿道断裂)

超音波検査(腎腫瘍)

血液検査

腎機能や貧血の有無をみるためには必須の検査です。BUN(血液尿素窒素)やCre(クレアチニン)などの従来の検査項目に加え、最近ではSDMA(対称性ジメチルアルギニン)と呼ばれる腎機能バイオマーカーにより、以前より早期に腎機能の低下を数値で確認することが可能になってきています。

治療

内科治療

病態により抗生剤や消炎剤、抗がん剤、降圧剤などを投与します。抗生剤は通常飲み薬ですが、内服が難しい犬猫には効果が長期で持続する注射を打つことも可能です。

外科治療

膀胱や腎臓にできた結石の摘出や腫瘍の切除など、手術により病状の回復が期待できる病気に関しては外科治療を実施します。特に雄猫で多い尿道閉塞(尿道が結石や炎症で詰まってしまった状態)の場合は早急な手術が必要になることもあります。

フード

尿石症の予防や治療、慢性腎臓病の進行の抑制など目的により療法食を与えます。療法食により病気を未然に防ぐことができれば薬の投与や、場合によっては手術が必要なくなる場合もあります。劇的な治療効果がない、そもそも食べなければ効果が出ない、などのデメリットもありますが、しっかり食べられれば予防・治療効果は期待できます。