症状から疑われる病気

症状から疑われる病気

嘔吐・吐き気がある

普段元気な犬猫が急に吐き、その後何事もなくケロッとしていることがあるかと思います。犬猫は生理的に吐くことがある動物なので、単発に起きる嘔吐は問題ない場合が多いです。

しかし、何度も吐く、吐いたものに血が混じる、回数は多くないがここ何日も吐き続けている(慢性嘔吐)、といった場合は何らかの病気が疑われる場合が多いので、すぐに病院で診察を受けましょう。

嘔吐を引き起こす病気として胃腸炎や異物や腫瘍による腸閉塞、膵炎、薬物などがありますが、他にも嘔吐を引き起こす原因として様々な病気が考えられますので、異常に吐く場合はしっかり検査や治療を受けましょう。

急性で軽度な胃腸炎の場合は、胃腸を休めるための絶食と消化のいいごはんで改善する場合があります。しかし、膵炎の場合、入院での集中的な治療が必要になったり、急性で重症なものだと命を落とすこともあります。

同じ嘔吐でも、その原因が軽度のものから重度のものまで様々なものがありますので、犬猫の様子がおかしいと思ったら様子を見ずに、早めに病院に行きましょう。

軟便・下痢をしている

犬も猫も人と同じように、ごはんを食べ過ぎたり、普段食べ慣れてないものを食べたりすると、腸で消化できず、軟便や下痢をします。その場合は一時的なものなので、重症になることはありません。

しかし、そういったきっかけがなく、軟便や下痢が続く場合は一度病院で診察を受けましょう。また、便の仕方や状態で小腸に問題のある下痢(小腸性下痢)か、大腸に問題のある下痢(大腸性下痢)かを簡単に判断することが出来ます。

単純な小腸性下痢や大腸性下痢は、下痢止めや抗生物質で改善する場合が多いですが、下痢を引き起こす病気は様々ですので、そういった対症療法で改善がないようであれば、しっかり検査を受け、その診断に基づいた治療を受けましょう。

便が出ない

排便姿勢をとっているにも関わらず便が出なかったり、何日も排便をせずにお腹が張ってきた、などの症状がみられた場合、腸や肛門付近の病気が疑われます。

疑われる病気として様々なものがありますが、代表的なものとして、犬の場合は会陰(えいん)ヘルニアや前立腺肥大、猫の場合は骨盤狭窄(こつばんきょうさく)によるものがあります。

会陰ヘルニアは、直腸を支える筋肉が萎縮することで腸が蛇行し、便がその蛇行した腸に貯留して便が出にくくなり、ひどくなると便だけでなく尿も出なくなってしまう病気です。前立腺肥大はその名の通り、前立腺が大きくなることで腸を圧迫し、便が出にくくなる病気です。どちらの病気も雄犬にみられる病気で、精巣から出る男性ホルモンが原因となるため、どちらも若い頃に去勢手術をすることで予防することができます。

猫の場合、特に外に出る猫では交通事故により骨盤が骨折し、便の通り道が狭くなることで、便が出にくくなることがあります。ひどくなると、便や拡張しすぎた腸を切除する手術や、便の通り道を確保するための骨盤の手術しなければならないこともあります。

便が出にくくなる病気は重症になると手術が必要になることがありますので、早期の診断・治療が必要です。

トイレに何度も行く

何度もトイレに行って何分も排尿姿勢をとっているがあまり尿が出ていない、元気も食欲もなく嘔吐もみられる、といった場合は尿が何らかの原因で出なくなってしまった可能性があり、緊急の処置が必要なことがあります。

排尿困難を起こす原因としては、尿道結石や腫瘍などがあり、特に結石の場合は犬も猫も、オスの方がメスより尿道が細く長いため、結石が詰まりやすいので、排尿困難はオスで圧倒的に多くみられる症状です。

排尿できないと腎臓に負担がかかるため急性腎不全になり、そのままにしていると命を落とすこともあります。もし排尿しようとしてもなかなか尿が出ていない状態が疑われたら、早急に病院で診察してもらいましょう。また結石の場合は、尿検査で結石のかけらである結晶がみられることもあり、結石になる前に処方食やサプリメントで予防することもできるので、定期的に尿検査をすることもおすすめです。

呼吸が荒い

呼吸は肺における酸素と二酸化炭素のガス交換のために必要不可欠なものなので、呼吸に問題がある場合、死に直結することもあります。安静にしているのに呼吸が早い、ずっとハアハアしているなど、普段の呼吸と明らかに違う場合は、様子を見ずに早急に病院で診察を受けましょう。

簡単に言ってしまえば、肺は袋状の臓器で、横隔膜や胸の筋肉で膨らませたり縮ませたりしてガス交換をするので、呼吸に問題がある場合、

1:袋の中身(肺胞)の問題

2:袋自体(肺実質)の問題

3:袋の外(胸腔、他)の問題

の3つの原因に分かれます(細かく分ければ他にも様々な原因はありますが)。

それらの原因を明らかにするために絶対必要になるのがレントゲン検査であり、その結果から他の検査や処置が必要か判断していきます。もし呼吸の様子に異常を感じたらすぐに病院で検査を受けましょう。

くしゃみや鼻水が出る

くしゃみや鼻水は、鼻腔内の異物(ウイルスや花粉など)を外に排出するための生体の防御反応です。特に鼻水はその性質によって大まかに漿液性(無色透明でさらっとしたもの)と化膿性(黄色くドロッとしたもの)の2種類に大別できます。漿液性の鼻水はウイルスやアレルギーによるものが多く、化膿性のものは細菌感染によるものが多く認められます。もちろんこれは簡単な分類なので、実際はウイルスと細菌の混合感染や根本に腫瘍や異物がある場合もあります。

くしゃみや鼻水は、免疫がまだしっかりついていない生後2、3ヶ月頃の若い犬猫によくみられる症状で、犬ではケンネルコフ、猫では猫風邪と呼ばれ、ウイルス感染や細菌感染が原因になります。大人の犬猫に比べて、若い犬猫はまだ免疫力がまだしっかりしていないので、様子を見ていると重症化することもあるので、しっかり病院で診察や治療を受けましょう。

また、それらの病気を予防・軽減する手段として、ワクチンを接種することが大変重要です。ワクチンで予防できる病気の中には、感染すると命に関わるものもあるので、決められた時期や間隔でしっかりワクチンを接種しましょう。

口が臭う

犬猫の口臭の原因のほとんどは歯周病や口内炎です。そのままにしておくと、歯根が膿んで、その膿が頬の皮膚から出てきたり、痛みでごはんが食べられなくなったりします。治療としては歯石除去や抜歯、抗生剤や消炎剤などの内科治療があり、特に歯石除去や抜歯は全身麻酔が必要です。早い段階で歯石除去や、歯石がつかないようなケアをして、健康な歯や歯茎を保ちましょう。

歯石除去をしたあと、歯はきれいになりますが、歯肉は元には戻りません。また、何もケアをしないとまた歯石がすぐついてしまうので、そうならないための歯ブラシや歯垢予防のジェルなどの日頃のケアが大変重要になります。様々な予防法があるので、うちの犬は口を触らせないからと諦めずに、病院で相談してみてください。

体を痒がる・舐める

皮膚に湿疹やかさぶた、脱毛がみられ、犬猫が局所や全身をしきりに掻いたり舐めている場合、何かしらの原因による皮膚炎が疑われます。

その原因には、細菌や真菌による感染症やダニやノミなどの外部寄生虫、食べ物や環境物質に対するアレルギー、ストレスなどが考えられます。皮膚の状態や検査結果から、かゆみの原因を検討し治療していきます。治療法には原因により様々ですが、多くは抗生剤や痒み止めなどの薬物療法や食事療法、シャンプーなどの補助療法が必要です。

また、皮膚炎を何度も繰り返す場合、代謝の低下(甲状腺機能低下症)や免疫力の低下(副腎皮質機能亢進症など)など、全身に影響を及ぼす病気がかくれているかもしれないので、そういった場合は血液検査や画像検査などの精密検査を実施して、しっかり原因を突き止めて治療しましょう。

目やにや涙が出る

目の表面に傷や炎症がある場合、黄色い目やにや涙がでることや、痛みがある場合は目を開けづらくしたりすることがあります。目の異常はそのままにしておくと失明することもあるため、早急に病院で診察や検査、治療を受けましょう。

体の一部・全身が痙攣(けいれん)する

痙攣発作には顔や手足など局所的に起こる部分発作と、足を突っ張ったり泳ぐような動作をして全身に起こる全般発作があります。原因は大きく「頭蓋内病変」と「頭蓋外病変」の2つに分類できます。頭蓋内病変とは、簡単に言うと脳の病気で、水頭症や特発性てんかん、腫瘍、脳炎などのことで、頭蓋外病変とは中毒や低血糖、尿毒症、肝疾患など、脳に直接問題がなく、他に原因があるものを指します。血液検査や画像検査で発作を起こすような頭蓋外病変が疑われない場合は、脳に何らかの異常があると推測します。脳の病気を診断するためにはMRI検査が必要になります。

治療は、原因に対するものと同時に、発作を抑えるための薬(抗けいれん薬)による内科治療を実施します。けいれん発作が続くと脳圧が上昇し、最終的に脳がヘルニアを起こして命を落とす可能性があるためです。発作を完全に抑えようとすると大量の抗けいれん薬が必要になり、副作用や普段の生活に支障がでる可能性があるため、抗けいれん薬による治療の目的は身体や普段の生活に影響を及ぼさない投与量で、発作の回数を減らすことになります。

また、けいれんしている様子を病院で口で伝えることが難しいことがあるので、もし可能であれば携帯やデジカメでけいれんの様子の動画を撮っておくと分かりやすいかもしれません。

体にできものがある

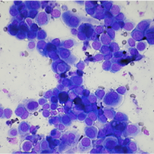

体の表面にできもの(腫瘤:しゅりゅう)ができた場合、そのできものから細胞を採って顕微鏡で見る検査(細胞診検査)を実施し、それが何かを診断する必要があります。

検査の流れとして、まず細い針で腫瘤から細胞を採取し、その細胞を固定・染色して顕微鏡で観察し、その腫瘤が腫瘍なのか腫瘍でないのかを判断します。その結果に基づいて、その後の治療を検討していきます。腫瘍が疑われた場合、治療の選択肢として手術による外科治療や抗がん剤による内科治療、放射線療法などが挙げられますが、その中で飼い主様や動物にとって最善の方法を一緒に考えていきます。

よく水を飲む

最近、水を異常に飲んで、すぐ水の器が空になってしまう、排尿の量と回数が増えた、などの症状が見られた場合、子宮蓄膿症や糖尿病、慢性腎臓病、副腎皮質機能亢進症(ストレスホルモンが過剰に分泌される病気)などの病気が疑われます。

犬猫共に、1日に飲む水の量が1kgあたり100mlを越すと過剰な飲水量とされています。つまり、10kgの犬が1日に1000mlを超える水を飲んでいれば異常です。

普段から水を飲む量を量っている方はあまり多くないとは思いますが、最近よく水を飲んでいる、排尿に何度も行くなど、気になることがありましたら、一度飲水量を量ってみてもいいかもしれません。その結果、異常な量の水を飲んでいることがわかったら、考えられる病気の中には致死的なものもあるため、様子を見ずにしっかり病院で診察や検査をしてもらいましょう。